こんにちわ。sakuranokiiです。

大学院別の過去問分析シリーズ第2校目は京都大学大学院理学研究科化学専攻の大学院入試について分析しました。

当該専攻の過去問10年分を分析した結果をもとに、全体の傾向・頻出問題・差がつくポイントを解説します。

解説する科目は大学化学の主要3科目である有機化学・物理化学・無機化学の3つです。

本記事ではまず有機化学の分析結果を共有します。

本記事を読んで、「京大院卒」という誰もが憧れる日本最強クラスの学歴を手に入れる第一歩を踏み出しましょう!

全体の傾向

まずは全体の傾向から知りたい!

初めに全体の傾向をざっくり掴んでおきましょう。

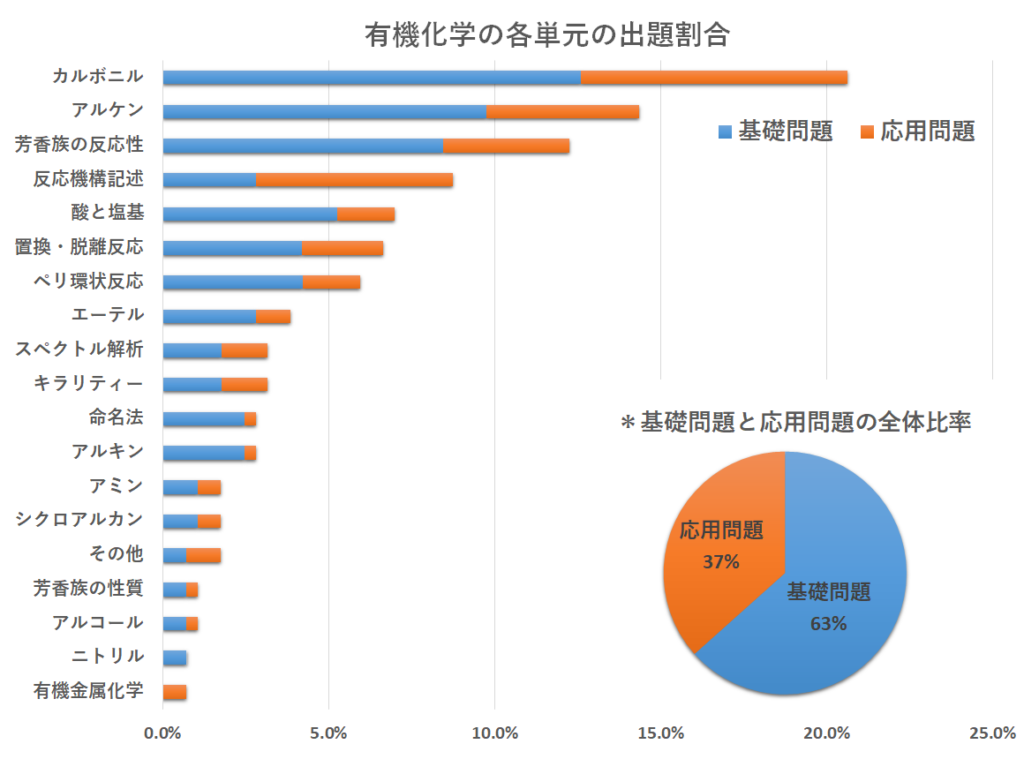

下図に京都大学大学院の有機化学の各単元の出題割合をまとめました。

様々な単元から出題されていますが、カルボニル化合物・アルケン・芳香族の反応性に関する問題が約半分を占めています。

また、基礎問題と応用問題の比率を見てみると、全体としては約6割が基礎問題で約4割が応用問題です。

京大大学院入試の有機化学は基礎問題が中心ではあるものの、応用問題の比率が他大学よりも高く、問題のレベルは高いです。

初学者向けの教科書だけではなく、大学院生向けのレベルの高い教科書も合わせて勉強しておかないと高得点は狙えません。

また、物理化学や無機化学などの他科目に比べても京大大学院の有機化学は難易度が高いです。

つまり、有機化学を選択科目に選ぶ方は有機化学の出来が合否を左右すると言っていいでしょう。

次節から解説する具体的な対策方法をしっかりと読んでください。

【大学院入試の過去問分析】化学専攻必見!有機化学の頻出問題を解説でも述べましたが、やはりカルボニル化合物・アルケン・芳香族の反応性に関する問題は京大大学院でも頻出ですね。これらの単元に関しては深い知識を身に付けておくと有利ですよ。

絶対に落とせない頻出問題

どんな問題が頻出なの?対策の仕方は?

頻出問題ベスト10を下記にまとめました。

1位:アルケンへの付加反応の位置・立体選択性

*ヒドロホウ素化-酸化、酸触媒アルコール付加・水和反応が頻出

2位:芳香族求電子置換反応

*臭素化反応および位置選択性の理解を問う問題が頻出

3位:酸性度の序列

*C-H結合の酸性度を議論する問題が頻出

4位:SN2反応

*立体反転することへの理解を問う問題が頻出

5位:求核アシル置換反応

*エステルを求電子剤に用いる反応例が頻出

6位:芳香族求核置換反応

*ザンドマイヤー反応が頻出

7位:NMRスペクトル解析

*1H NMRで等価なピークとなる水素はどれかを問う問題が頻出

8位:カルボニルの還元

*LiAlH4を用いた還元反応が頻出

9位:エノラートの求核付加

*ハロゲン化アルキルへの付加およびLiエノラートの反応性に関する問題が頻出

同率10位:ディールズアルダー反応・エポキシドの開環

*電子豊富なジエン+不飽和カルボニル化合物の組み合わせが頻出

*反応条件に応じた開環の位置選択性を問う問題が頻出

これらの頻出問題の対策は大部分が前記事【大学院入試の過去問分析】化学専攻必見!有機化学の頻出問題を解説で紹介済みですので、ぜひご覧ください。

C-H結合の酸性度に関しては他大学では頻出ではないので、次節で改めて解説します。

上記のような頻出問題は存在しますが、様々の単元を扱う上に1つの単元についても色々な角度から偏りなく出題されるのが京大大学院の特徴ですね。

頻出問題は基礎問題が多いですので周りの受験生も当然対策済みです。

特に京大大学院は応用問題の割合が多いので、基礎問題を落としてしまうと差がついてしまいます。

しっかり対策しておきましょう。

京大大学院有機化学は難しい問題が多いわりに問題数も多いです。試験序盤で考え込みすぎると時間がなくなってしまうので、できる問題からどんどん解いていくスタイルがお勧めですね。

周りと差がつくポイントとは?

頻出問題は皆正解するからそれだけ押さえても合格することは難しいよね。他の受験者と差をつけるためにはどうしたらいいの?

他の受験者と差をつけるためには「応用問題を解けるようになる」「よく出題されるが周りがあまり対策していない単元を押さえておく」の2点が重要です。

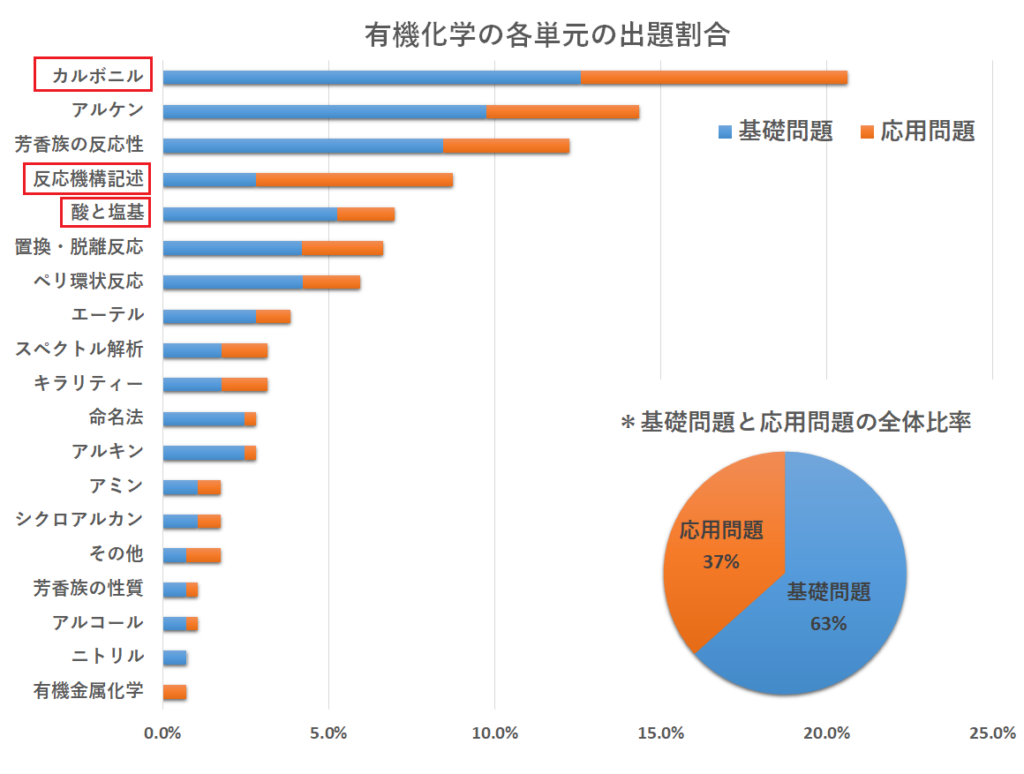

この2点を踏まえて、さきほどの有機化学の各単元の出題割合の図をもう1度見てみましょう。

良く出題される上に応用問題の割合が高いのは「カルボニル」「反応機構記述」ですね。

特に反応機構記述に関しては7割弱が応用問題ですので受験者の実力が問われます。

これらの単元に関しては幅広い知識と深い理解が必要であることが分かります。

ただし、京大大学院有機化学は全単元にわたり応用問題の比率が高いため、これら2単元を中心に他単元についても深く勉強するべきです。

また、他大学院に比べて京大大学院は「酸と塩基」の割合が高いです。

すなわち、差がつくポイントは下記です。

①カルボニルの化学を中心とした有機化学に関する幅広い知識と考察力があるか?

②反応機構を深く理解しているか?

③酸性と塩基性を決定する要因を深く理解しているか?

上記の問いに1つでも多く「Yes」と答えられる受験生が合格します。

どんな対策をすればいいのかを次節で見ていきましょう。

京大大学院理学研究科は基礎と専門に問題の種類が分かれます。基礎はまだましですが、専門の方は平然と大学院生レベルの高度な知識が問われます(笑)。研究室で有機化学を専攻する学生でないなら選択しない方がいいと思います。

周りと差をつけるためにやるべきこと

差がつくポイントは分かったけど、具体的にどんな勉強をすればいいの?

周りの受験生と差をつけるためにどんな対策をすればいいのかを、実際の出題例を見ながら解説します。

①カルボニルの化学を中心にマイナー人名反応・反応剤を覚える

*反応機構もよく聞かれるのでセットで覚えるべし

*具体的には下記反応が出題例あり。知らない方は覚えておきましょう。

例)バイヤービリガー酸化、グロブ開裂、ベックマン転移、ヴィルスマイアー・ハック反応、スワーン酸化、フィッシャーインドール合成、ファボルスキー転移、メタセシス反応、鈴木宮浦カップリング、ワインレブアミド、ダニシェフスキージエン

②大学院生向けのレベルの高い教科書を読んで様々な反応機構を知る

*知らない反応の機構を考える際に最も有効なアプローチは「類似反応の機構からの推定」なので、多くの反応機構を知っておくと有利

*他にも「一番求核的な原子と求電子的な原子の結合形成から考える」「電荷を省略せずに書いて考える」「目的物から逆算する」が機構を考える上で有効。

*具体的には下記のような反応機構に関する出題例あり

例)swern酸化の機構、ベックマン転移の機構、ファボルスキー転移の機構、交差メタセシス反応の一般的機構、オゾンによる酸化的開裂→還元の機構、CrO3による酸化の機構、カルボニルへのメチレン挿入の機構、プロパルギルエーテルからアレンを生成する機構、フェニル基転移反応の機構、タンデム反応の機構、環化反応のボールドウィン則、ディールズアルダー反応のエンド則

③酸性・塩基性に影響を及ぼす主要因=共鳴効果・誘起効果・軌道の遮蔽効果(s性の高さ)・立体効果を理解する

*単純な共鳴効果や誘起効果、軌道の遮蔽効果は理解している学生が多い一方で、共鳴効果の原理や立体的な影響までは答えられない学生が多いので差がつくポイント

*立体効果とは、ローンペア近傍に置換基(つまり結合電子対)があると互いに反発し分子が不安定になること

*具体的には下記のような出題例あり。

酸性度比較の例)置換カルボン酸(誘起効果)、アルキンとアルケンのC-H結合(軌道の遮蔽効果)、トリプセチンとPh3CHのC-H結合(共鳴効果)、インデン誘導体とPh3CHのC-H(共鳴効果)、キュバンとt-ブタンのC-H結合の酸性度比較(立体効果)

塩基性度比較の例)有機リチウム(立体効果)、アミドとその等価体(共鳴効果)

差がつくポイントまで押さえておけば合格は目の前ですよ!

レベルの高い教科書としておススメなのは「ウォーレン有機化学」と「大学院有機化学」の2つですね。有機化学を専攻する大学院生なら必読の教科書ですよ!

まとめ

いかがでしたでしょうか?最後におススメの勉強手順を示します。

Step 1:初学者向けの教科書を1通り読む&授業ノートの復習

Step 2:カルボニル・アルケン・芳香族の反応性についてはレベルの高い教科書も読む

Step 3:頻出問題を重点的に対策

Step 4:差がつくポイントを勉強

Step 5:過去問演習(直近5年分)&復習

大学受験では京都大学は非常に難しいイメージがありますよね。

一方で、京都大学大学院の入試は他大学に比べて別格に難しいわけではありません。

教科書レベルの知識をそのまま問う問題がほとんどです。

ただし、京大大学院は受験者のレベルが高いので、本記事で述べた差がつくポイントまでしっかり押さえておくことが合格する上で重要です。

本記事と合わせて、京大大学院の物理化学・無機化学の対策の記事も合わせて読んでくださいね。

以上、ご参考になれば幸いです。

コメント