こんにちわ。sakuranokiiです。

前記事に引き続き、京都大学大学院理学研究科化学専攻の過去問分析結果をご紹介します。

本記事では無機化学の分析結果を共有します。

当該専攻の過去問10年分を分析した結果をもとに、全体の傾向・頻出問題・差がつくポイントを解説します。

本記事を読んで、「京大院卒」という誰もが憧れる日本最強クラスの学歴を手に入れる第一歩を踏み出しましょう!

全体の傾向

まずは全体の傾向から知りたい!

初めに全体の傾向をざっくり掴んでおきましょう。

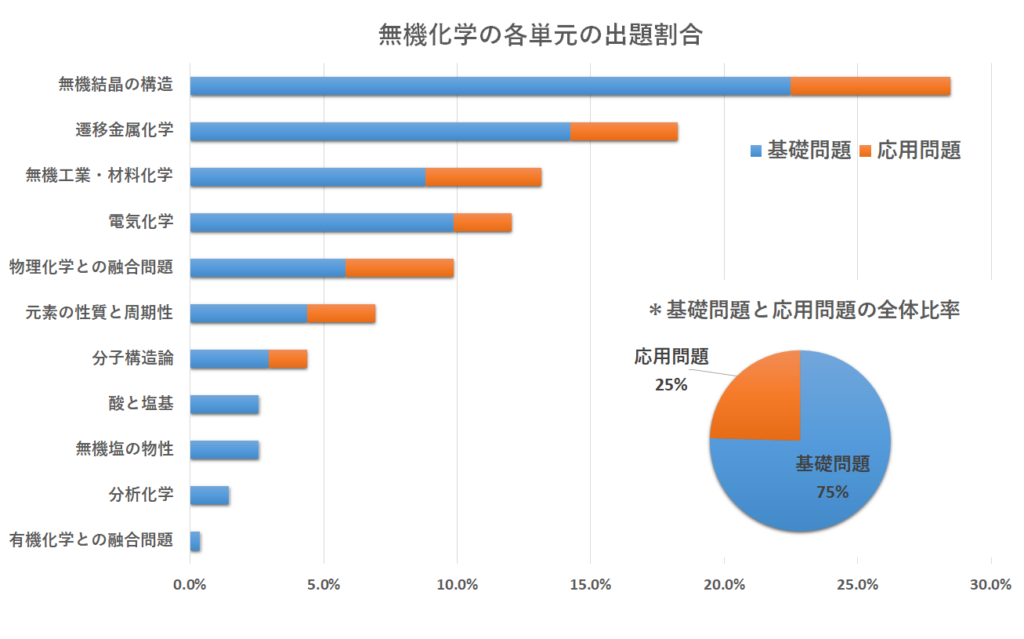

下図に京都大学大学院の無機化学の各単元の出題割合をまとめました。

様々な単元から出題されていますが、無機結晶の構造、遷移金属化学、無機工業・材料化学に関する問題で約6割を占めています。

京大大学院無機化学はこれらの単元を重要視しているようですね。

また、基礎問題と応用問題の比率を見てみると、全体としては約7割5分が基礎問題で約2割5分が応用問題です。

京大大学院入試の無機化学と言えども基礎問題が中心です。

教科書レベルの基礎事項をしっかり理解しておくことが大切です。

ただし、基礎知識とはいえ無機化学は幅広い領域の知識が求められるため、勉強せずに簡単に高得点をとれるわけではありません。

次節から解説する具体的な対策方法をしっかりと読んで勉強してください。

【大学院入試の過去問分析】化学専攻必見!無機化学の頻出問題を解説で述べた全体の傾向と比較すると、無機結晶の構造と遷移金属化学の出題割合がかなり高い点で共通していますね。これらの単元は重点的に対策しましょう。

絶対に落とせない頻出問題

どんな問題が頻出なの?対策の仕方は?

各単元の頻出問題を下記にまとめました。

〇無機結晶の構造論

・ブラべ格子の種類と特徴、決定要因(特に面心立方格子の特徴、空孔数)

・単位格子に関する計算問題(特に空間充填率、イオン半径比、イオン間距離)

・格子エンタルピーの定義と解釈(溶解度や融点の推定など)

・X線回折測定の原理(ブラッグの法則、結晶構造因子が0にならないミラー指数の条件、面間隔とミラー指数の関係など)

〇遷移金属化学

・d軌道のエネルギー準位図と電子配置記述(特に正八面体錯体と正四面体錯体の違い)

・磁気モーメントの計算問題

・配位子場安定化エネルギーの比較や計算問題

〇無機工業・材料化学

・半導体の原理と利用(バンド理論と特異な電気伝導性についてなど)

・金属酸化物の電気伝導性

・代表的な無機材料の特徴を説明する問題

〇電気化学

・各電極で起こる反応→全反応式記述→起電力計算

・ネルンストの式で標準電位からΔG計算

〇物理化学との融合問題

・固体材料の相転移に関する問題

〇元素の性質と周期性

・遷移金属の融点に関する問題

〇分子構造論

・分子軌道のエネルギー準位図と電子配置記述(特にCO)

これらの頻出問題の対策の一部は前記事【大学院入試の過去問分析】化学専攻必見!無機化学の頻出問題を解説で紹介済みですので、ぜひご覧ください。

未解説の問題について、下記に対策をまとめました。

磁気モーメントの計算:μ=2[S(S+1)]1/2μBで計算できることを覚えておく。2はg因子の値(問題文で親切にg因子=2と記載されている場合もあるが覚えておこう)、Sは全スピン角運動量量子数(スピン数×1/2)、μBはボーア磁子で単位。

遷移金属の融点:周期が大きく金属-金属多重結合を形成できる金属は融点が高いことを知っておく。ついでにWが金属で最も融点が高いことも覚えておこう。

分子軌道のエネルギー準位図と電子配置:結合次数の計算や常磁性かの判断(不対電子のあるなし)をできるようになる。同核2原子分子(C2やO2)と異核2原子分子(COやNO)のエネルギー準位図の違いを押さえておく。ついでにN2→O2でエネルギー準位図が大きく変化することも知っておく。

無機結晶の構造論と無機工業・材料化学、物理化学との融合問題に関しては周りと差がつくポイントなので、次節で改めて解説します。

頻出問題は基礎問題が多いですので周りの受験生も当然対策済みです。

簡単な問題が答えられず差がつくことがないようにしっかり対策しておきましょう。

出題問題数が一番多いのは「d軌道のエネルギー準位図と電子配置記述」ですね。扱う錯体は色々ですが問うている内容は大体一緒です(笑)。たまに各エネルギー準位の項記号(t2gやegなど)も聞かれたりします。

周りと差がつくポイントとは?

頻出問題は皆正解するからそれだけ押さえても合格することは難しいよね。他の受験者と差をつけるためにはどうしたらいいの?

他の受験者と差をつけるためには「応用問題を解けるようになる」「よく出題されるが周りがあまり対策していない単元を押さえておく」の2点が重要です。

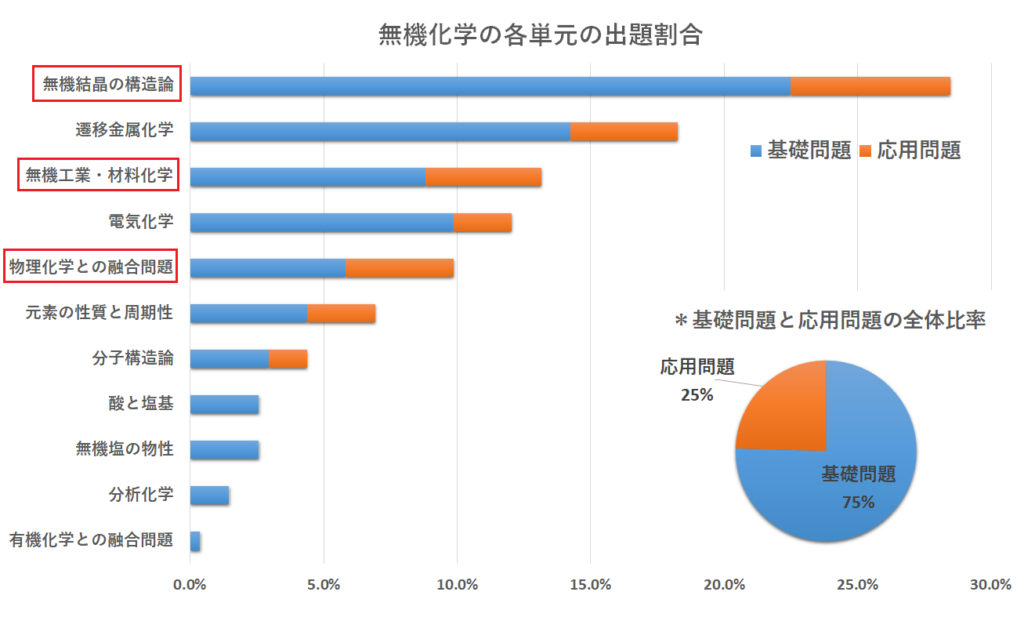

この2点を踏まえて、さきほどの無機化学の各単元の出題割合の図をもう1度見てみましょう。

良く出題される上に応用問題の割合が高いのは「無機結晶の構造」です。

この単元に関しては幅広い知識と深い理解が必要であることが分かります。

また、「無機工業・材料化学」と「物理化学との融合問題」が他大学に比べて出題割合がかなり高いのが特徴的ですね。

「物理化学との融合問題」以外にも、京大大学院無機化学は全体的に融合問題は多く、複数単元の知識を上手く絡めた問題が1つの大門で出題されることが多いです。

融合問題は見た目が複雑な応用問題が多いので差がつきやすいですね。

すなわち、差がつくポイントは下記です。

①無機結晶の構造に関する幅広い知識と深い理解があるか?

②無機工業・材料化学もしっかり勉強しているか?

③物理化学や無機化学の他単元を絡めた融合問題にも対応できるか?

上記の問いに1つでも多く「Yes」と答えられる受験生が合格します。

どんな対策をすればいいのかを次節で見ていきましょう。

遷移金属化学も応用問題は全体平均ぐらいの割合で出題されますが、そこまで難しい応用問題ではないので差がつくポイントからは外しました。遷移金属化学は頻出問題を中心にπ逆供与結合やd-d遷移の知識まで勉強しておけば十分かと思います。

周りと差をつけるためにやるべきこと

差がつくポイントは分かったけど、具体的にどんな勉強をすればいいの?

周りの受験生と差をつけるためにどんな対策をすればいいのかを、実際の出題例を見ながら解説します。

①無機結晶の構造論の対策

・ブラべ格子の種類や代表的な結晶構造とその構造の無機塩は覚えていること前提なので必ず押さえておく

・与えられた情報から構造決定や元素の位置を特定できるようになる

・一部の元素を置換した際の組成式変化とそれに伴う物性変化を考察する力を鍛える

*具体的には下記が出題例あり

例)ある格子面の原子配列と結晶構造から単位格子中の原子位置推定、イオン間距離から元素の位置座標決定、面心立方格子中の八面体位置と四面体位置の分率座標計算、ZrO2にY2O3添加で酸素空孔が発生する理由→電気伝導性変化を議論、スピネル酸化物MnFeO4のMn2+をZn2+に置換した際の磁気モーメント変化など

②無機工業・材料化学の対策

・電気伝導度=電子移動度×電荷×キャリア密度で決まることを覚えておく

・電気伝導性の温度依存性を押さえておく(特に金属と半導体の違いは狙われる)

・代表的な無機材料の特徴(利点など)を原理から説明できるようになる

*具体的には下記のような出題例あり

例)電子移動度の計算問題、グラファイトにカリウムをドープした際にキャリア移動度が下がる一方で電気伝導性が上がる理由、半導体と金属の電気伝導性や電気抵抗率の温度依存性の違い、PdCoO2の電気抵抗の温度変化、発光ダイオードの原理、ハロゲンランプが長寿命である理由、ゼオライトと活性炭の分子ふるいとしての特徴の違い

③融合問題の対策

・物理化学との融合問題対策として、無機固体が絡む相図の見方は押さえておく

・無機結晶の構造論と無機工業・材料化学と遷移金属化学は融合して出題されやすく、特にイオン結晶中の金属のd軌道のエネルギー準位図や電子配置を絡める問題が頻出

・問題文の説明と誘導に丁寧に従えば見た目ほど難しくないので落ち着いて考えればOK

*具体的には下記のような出題例あり

例)AlCaの固液相図、SiO2の結晶相2種の相図、スピネル酸化物NiFe2O3とFe3O4は正スピネル型or逆スピネル型かを各金属の結晶場安定化エネルギーから考察、チタン酸バリウムの結晶構造の温度依存性および磁性変化など

差がつくポイントまで押さえておけば合格は目の前ですよ!

他単元との融合問題としては他にも、無機結晶の構造論+分子構造論、無機結晶の構造論+電気化学などが出題例ありです。それぞれ窒化ホウ素とグラファイトの電気伝導性の違い、Y2O3添加型ZrO2固体電解質を用いた酸素センサーに関する問題でした。気になる人は調べてみましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?最後におススメの勉強手順を示します。

Step 1:無機結晶の構造論、遷移金属化学、無機工業・材料化学、電気化学に該当する教科書の章 および授業ノートを復習。電気化学や無機工業・材料化学に関しては必要に応じて別途専門書を用意して勉強した方がベター。

Step 2:上記4単元に関して本記事の頻出問題や差がつくポイントを勉強

Step 3:もう一度Step 1からやり直して記憶を定着させる(特に無機結晶の構造論は必須)

Step 4:時間が許す限り他単元も同様の流れで勉強

Step 5:過去問演習(直近5年分)&復習

大学受験では京都大学は非常に難しいイメージがありますよね。

一方で、京都大学大学院の入試は他大学に比べて別格に難しいわけではありません。

教科書レベルの知識をそのまま問う問題がほとんどです。

ただし、京大大学院は受験者のレベルが高いので、本記事で述べた差がつくポイントまでしっかり押さえておくことが合格する上で重要です。

本記事と合わせて、京大大学院の有機化学・物理化学の対策の記事も合わせて読んでくださいね。

以上、ご参考になれば幸いです。

コメント