理学研究科_全体の傾向

まずは全体の傾向から知りたい!

続いて、大阪大学大学院理学研究科化学専攻の過去問分析結果を解説します。

まずは全体の傾向をざっくり掴んでおきましょう。

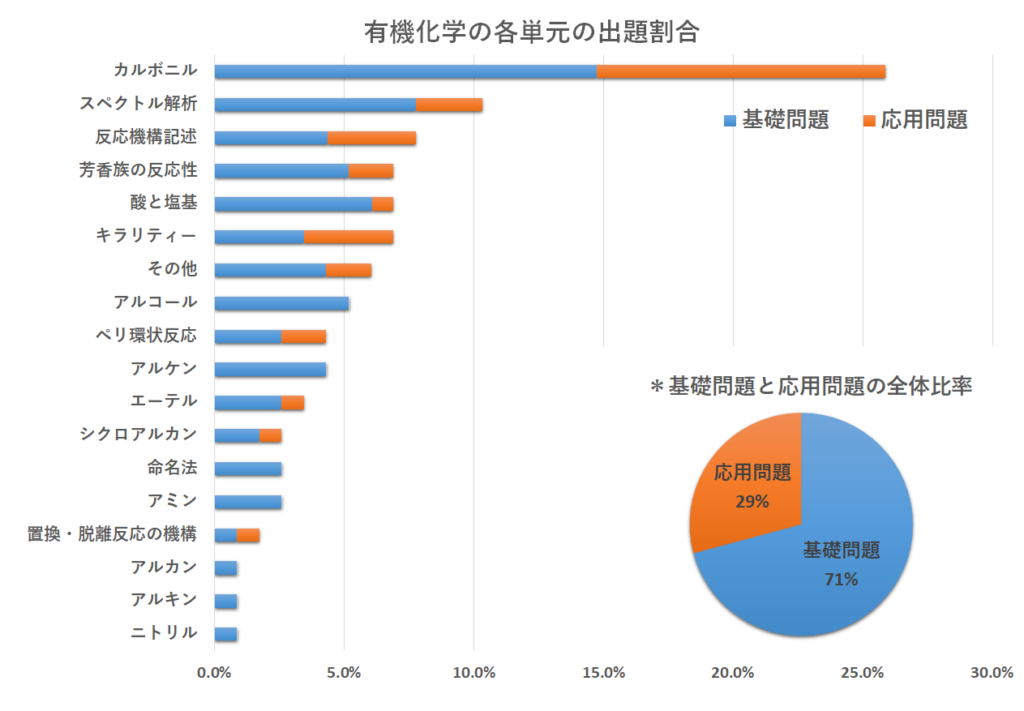

下図に大阪大学大学院の有機化学の各単元の出題割合をまとめました。

様々な単元から出題されていますが、カルボニルに関する問題が圧倒的に多く、次いで、スペクトル解析や反応機構記述の問題が多く出ています。

また、基礎問題と応用問題の比率を見てみると、全体としては71%が基礎問題で29%が応用問題です。

つまり、阪大大学院理学研究科の院試の有機化学は工学研究科と同様にほとんどが基礎問題だと分かります。

教科書レベルの知識をしっかり身に付けておけば高得点が狙えます。

それでは次節から具体的な対策方法を説明します。

阪大大学院工学研究科と同様にカルボニル化合物に関する問題は理学研究科でも最も頻出ですね。それにしてもかなり偏ってはいますが(笑)。スペクトル解析や反応機構記述問題がよく出る点も共通していますね。

理学研究科_絶対に落とせない頻出問題

どんな問題が頻出なの?対策の仕方は?

各単元の頻出問題を下記にまとめました。

〇カルボニル

*カルボニルの還元(特にウォルシュ・キシュナー還元が頻出)

*アルドール反応とアルドール縮合

*求核アシル置換反応

〇スペクトル解析

*1H NMRと13C NMRチャートから化合物構造推定

*化合物の1H NMRおよび13C NMR帰属問題

〇反応機構記述

*アルドール反応・アルドール縮合の機構がよく出る

〇芳香族の反応性

*芳香族求電子置換反応(特にアシル化が頻出)

〇酸と塩基

*酸性度の序列(特に共鳴効果の影響が頻出)

*塩基性度の序列(特に共鳴効果の影響が頻出)

〇キラリティー

*絶対配置(RかSか?)を判断する問題

*ラセミ体を分割する方法

〇アルコール

*アルコールの臭素化

*アルコールのアシル保護→脱離でアルケン合成

〇ペリ環状反応

*ディールズアルダー反応

〇アルケン

*アルケンへの付加反応の位置・立体選択性(特にヒドロホウ素化-酸化)

これらの頻出問題の対策は大部分が前記事【大学院入試の過去問分析】化学専攻必見!有機化学の頻出問題を解説で紹介済みですので、ぜひご覧ください。

未解説の問題について、下記に対策をまとめました。

絶対配置の決め方:水素原子(もしくは優先順位の一番低い原子)が紙面奥側にある立体配座を考える→優先順位が高い順に1~3番と番号付け→1~3番の並びが右回りであればR・左回りであればS体

ラセミ体の分割方法:ラセミ体を光学的に純粋な分子(キラル補助基と言う)と反応させてジアステレオマーにすれば性質が異なる分子になるため再結晶やシリカゲルカラムで分割可能になる。同じ原理の方法としては、固定相がキラルなカラムを使って分割する方法やキラルな包接分子との反応で分割する方法もある。単に再結晶するだけで分割できる場合もあるが非常に珍しいため一般的ではない。

アルコールの官能基変換:SOCl2を使った塩素化やPBr3を使った臭素化がSN2反応で進行することを押さえておく。塩基条件下でアシル化やトシル化することでE2反応やSN2反応に対して活性な分子に変換できることも知っておく。

スペクトル解析に関しては差がつくポイントですので、次節で詳しく解説します。

頻出問題は基礎問題が多いですので周りの受験生も当然対策済みです。

簡単な問題が答えられず差がつくことがないようにしっかり対策しておきましょう。

阪大大学院理学研究科の化学の試験は必須解答の前半部分と選択解答の後半部分に分かれます。有機化学では前半と後半で問題の難易度はあまり変わらない印象でしたね。

理学研究科_周りと差がつくポイントとは?

頻出問題は皆正解するからそれだけ押さえても合格することは難しいよね。他の受験者と差をつけるためにはどうしたらいいの?

他の受験者と差をつけるためには「応用問題を解けるようになる」「よく出題されるが周りがあまり対策していない単元を押さえておく」の2点が重要です。

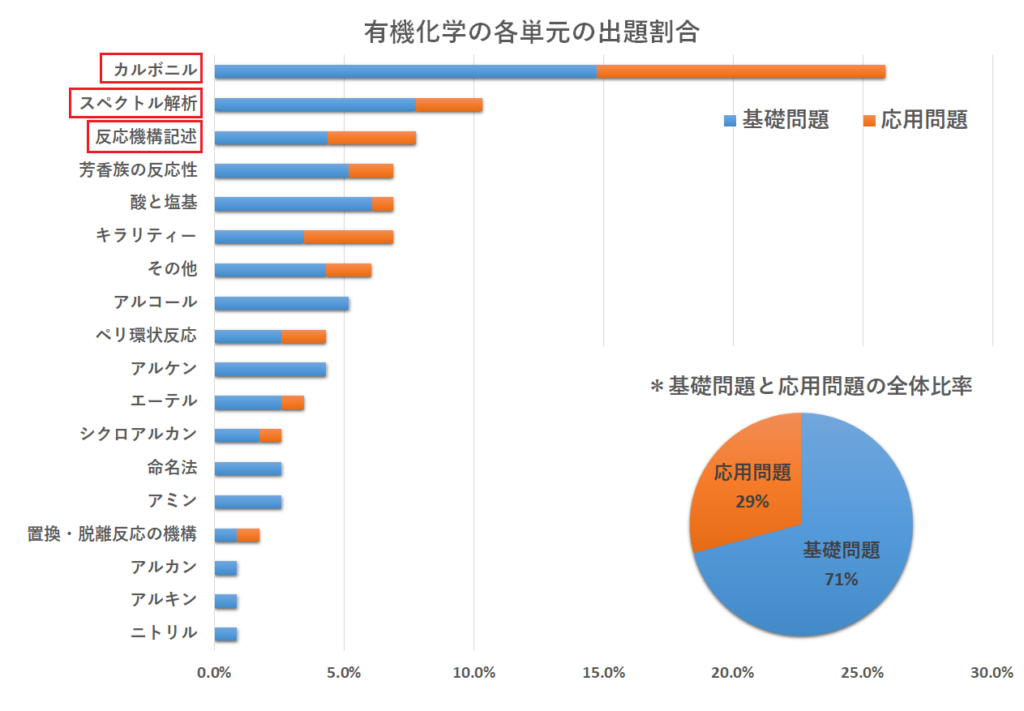

この2点を踏まえて、さきほどの有機化学の各単元の出題割合の図をもう1度見てみましょう。

良く出題される上に応用問題の割合が高いのは「カルボニル」「スペクトル解析」「反応機構記述」ですね。

これらの単元に関しては幅広い知識と深い理解が必要であることが分かります。

特に「カルボニル」は圧倒的に出題数が多い上に応用問題もよく出るので重点的に対策必要です。

また、「スペクトル解析」は他大学ではあまり出題されないので対策が甘くなりがちです。

すなわち、差がつくポイントは下記です。

①カルボニルとスペクトル解析に関する幅広い知識と考察力があるか?

②反応機構を深く理解しているか?

これらの問いに「Yes」と答えられる受験生が合格します。

どんな対策をすればいいのかを次節で見ていきましょう。

阪大大学院理学研究科の化学は他大学に比べて問題数が少ないのが特徴ですね。1問1問を丁寧に解答し、ケアレスミスしないように見直しする時間も作ることをおススメします。

理学研究科_周りと差をつけるためにやるべきこと

差がつくポイントは分かったけど、具体的にどんな勉強をすればいいの?

周りの受験生と差をつけるためにどんな対策をすればいいのかを、実際の出題例を見ながら解説します。

①カルボニルの対策

*カルボニルの還元は代表的な還元剤(ヒドラジン+強塩基、金属ヒドリドなど)とどこまで還元されるか(アルコール?炭化水素?)を押さえておく

*アルドール反応・縮合は反応機構を勉強しその生成物選択性や立体選択性まで理解しておく

*求核アシル置換反応はどの脱離基なら反応速度が速いかを押さえておく

*カルボニル化合物を扱った人名反応をたくさん知っておく

*具体的には下記が出題例あり

例)DIBALやNaBH4を使った還元反応、ウォルシュ・キシュナー還元、クレメンゼン還元、アルドール縮合のE/Z選択性、求核アシル置換反応の速度に及ぼす隣接基の影響、アザwittig反応、マンニッヒ反応、バイヤービリガー酸化、フェーリング反応

②スペクトル解析の対策

*各官能基に特徴的なピークを理解しておく。代表的な溶媒のNMRスペクトルを覚えるのがお勧め。

*NMRで等価なピークとして現れる水素や炭素の組み合わせを判断できるようになる

*IRはCO伸縮振動の位置を押さえておく

*具体的には下記が出題例あり

例)NMRチャートから芳香族やカルボニル化合物、ハロゲン化アルカンの構造推定およびNMRの帰属、IRでCO由来のピークあり→カルボニル化合物と推定

③大学院生向けのレベルの高い教科書を読んで様々な反応機構を知る

*知らない反応の機構を考える際に最も有効なアプローチは「類似反応の機構からの推定」なので、多くの反応機構を知っておくと有利

*他にも「一番求核的な原子と求電子的な原子の結合形成から考える」「電荷を省略せずに書いて考える」「目的物から逆算する」が機構を考える上で有効。

*具体的には下記のような反応機構に関する出題例あり

例)アルドール縮合から開始する連続反応でキノリン環を合成する反応の機構、アザwittig反応の機構、アザシクロヘキサン中の分子内SN2反応でビシクロ環を形成する反応の機構、Liエノラートによるエポキシドの開環と続くR3SiXとの反応の機構

差がつくポイントまで押さえておけば合格は目の前ですよ!

レベルの高い教科書としておススメなのは「ウォーレン有機化学」と「大学院有機化学」の2つですね。有機化学を専攻する大学院生なら必読の教科書ですよ!

理学研究科_まとめ

いかがでしたでしょうか?最後におススメの勉強手順を示します。

Step 1:教科書を1通り読む&授業ノートの復習

Step 2:頻出問題を重点的に対策

Step 3:差がつくポイントを勉強(スペクトル解析は別途専門書で勉強すべし)

Step 4:カルボニルについては教科書の章末問題を解く

Step 5:過去問演習(直近5年分)&復習

上記のステップに沿って勉強すれば、阪大大学院理学研究科の有機化学対策はばっちりですよ!

最後に

大学受験では大阪大学は難しいイメージがありますよね。

一方で、大阪大学大学院の入試は難しいわけではありません。

教科書レベルの知識をそのまま問う問題がほとんどです。

ただし、阪大大学院は受験者のレベルが高いので、本記事で述べた差がつくポイントまでしっかり押さえておくことが合格する上で重要です。

本記事と合わせて、阪大大学院の物理化学・無機化学の対策の記事も合わせて読んでくださいね。

以上、ご参考になれば幸いです。

コメント