こんにちわ。sakuranokiiです。

大学院入試を控えた学部生の方はこんなことで悩んでいませんか?

過去問を分析して出題傾向を知りたい…

でも自分でやるのは大変だし面倒だなぁ…

過去問を分析し狙われやすい問題を知ることは、大学院入試に合格する上で最も重要な対策の1つと言って良いでしょう。

とはいえ、大学院入試には大学受験時のような赤本は存在しないため、出題傾向や問題の意図まで把握することは学部生には難しいです。

そこで、旧帝大の院試成績上位&工学博士の筆者が、有名国公立および私立大学の過去問を分析し頻出問題をまとめました。

筆者は化学専攻なので、大学化学の主要3科目「有機化学」「無機化学」「物理化学」に絞って出題傾向を分析しました。

本記事ではまず、有機化学の頻出問題について出題頻度ランキング形式で解説させていただきます。

化学専攻の大学院への進学を考えている学部生の方は必見ですよ!

第1位:芳香族求電子置換反応

有機化学で1番出題される問題って何?

有機化学の頻出問題第1位は芳香族求電子置換反応です。

2位以下を大きく突き放し、ずば抜けて多く出題されますね。

特に狙われやすい問題は下記です。

①Friedel-Craftsアシル化

*酸塩化物だけでなく酸無水物との反応も頻出

②Friedel-Craftsアルキル化

*短所(カチオン転移で副生成物が発生する、2置換体が生成しやすいなど)を問う問題が頻出

*短所克服の方法としては、Friedel-Craftsアシル化+カルボニル基の還元が有名

③置換基の違いによる反応性の変化

*電子供与基か電子求引基かで反応速度の序列や位置選択性が変化する現象が頻出

他にも芳香環のニトロ化やハロゲン化と言った代表的な反応を始め、イミニウムイオンの付加や分子内環化による多環合成など、様々な種類の問題があります。

反応機構の理解を問う問題ももちろん出題されますよ。

対策方法は下記のとおりです。

・教科書に記載の基本的な反応例は覚えておく

・カチオン中間体の共鳴構造を全て書けるように練習する

・活性な求電子種が発生する機構は把握しておく

・芳香環は基本的に安定だが、活性な求電子種が発生すれば反応し得ると理解しておく

芳香族求電子置換反応は芳香族分子に関する最も代表的な反応であり、非常に重要な単元です。

しっかり勉強して得点源にしましょう。

医薬品や天然物の全合成の穴埋め問題が有機化学ではよく出題されます。複雑な構造に面食らうかもしれませんが、基本的な反応を抜粋して出題されますし、実際に反応が起こるのは構造の一部分です。落ち着いて解答すれば難しくありませんよ。

第2位:アルケンへの付加反応における位置・立体選択性

2番目に多く出題される問題って何?

第2位はアルケンへの付加反応における位置・立体選択性の問題です。

アルケンを扱った問題は数多く出題されますが、その中でも位置・立体選択性の理解を問う問題がよく狙われます。

頻出問題は下記です。

①HBrやHCl付加時の位置選択性

*カチオン転移を経由する反応機構が出題されることもある

②臭素付加時の位置および立体選択性

*3員環中間体を経由するアンチ付加機構への理解がよく問われる

③ヒドロホウ素化-酸化時の位置および立体選択性

*アンチマルコフニコフ型の付加は珍しいので頻出

*4員環中間体を経由するシン付加機構への理解がよく問われる

他にもアルケンの水和反応や臭素カチオン等価体・ヨウ素カチオン等価体の付加反応なども出題されていました。

また、生成物に至るまでの反応機構を書かせる問題も少なくありませんね。

対策としては下記が良いかと思います。

・特徴的な構造の中間体や遷移状態を経由する反応を中心に勉強する

・なぜその選択性で目的物が得られるのかを反応機構から理解しておく

・電子の矢印含め、頻出問題の反応機構は自分で1から書けるように練習する

アルケンへの付加反応は有機化学の序盤で勉強する基礎的な単元ですが奥は深いです。

油断せずに勉強し、点数を取りこぼさないようにしましょう。

電子の流れを表す曲がった矢印を含めて反応機構を書かせる問題はよく出ます。電子の矢印には書き方のルールがあります。ルールを守らず我流で書くと減点の対象になりますので、普段からルールを意識して電子の矢印は書くようにしましょう。

第3位:カルボニル基の還元

3番目に多く出題される問題は?

3番目に多く出題されるのは、カルボニル基の還元についての問題です。

カルボニル化合物に関する問題は多種多様で様々な出題例がありますが、その中からカルボニル基の還元がベスト3に入りましたね。

頻出問題は下記です。

①Wolff-Kishner還元

*ヒドラジン+強塩基を用いてカルボニル基を炭化水素まで還元する反応

②LiAlH4を用いた還元

*エステルを1級アルコールまで還元する形式が頻出

③NaBH4を用いた還元

*一般的なカルボニル基の還元反応であり頻出

反応機構まで問う問題もたまに出ますが、基本的にはどんな生成物が得られるかを答える形式が多いですね。

対策としては下記が良いでしょう。

・代表的な還元剤(ヒドラジン+強塩基、金属ヒドリドなど)は覚える

・どの反応剤ならどこまで還元されるか(アルコールまで?炭化水素まで?)を押さえる

・余裕があれば反応機構も書けるようになっておく

カルボニル基は全ての官能基の中で最も重要であり、その化学は広範にわたります。

覚えることはたくさんありますが、まずはカルボニル基の還元から勉強してみてはいかがでしょうか?

問題演習の際に見たことのない反応剤が出題されたときは随時調べましょう。今の時代ならグーグルで検索するだけでも最低限の情報は得られます(笑)。その積み重ねで知識が増え、得点力が上がっていきますので。

4位~20位を一挙解説

他にはどんな問題が出題されるの?

最後に出題頻度4位~20位の問題を一挙ご紹介いたします。

ベスト3には入りませんでしたが、どれも重要単元ですのでぜひ参考にしてください。

時間がない方は上から順番に押さえていきましょう。

〇頻出問題:1級ハロゲン化アルキルの置換反応、SN2反応の速度の序列

〇対策:立体障害の大きさと脱離基の種類がSN2反応の速度に及ぼす影響を押さえておく

〇頻出問題:分子内アルドール縮合による環状化合物の合成、生成物選択性や立体選択性

〇対策:どのエノール体が発生しやすいかを念頭に考えながら問題を解く

〇頻出問題:無水マレイン酸やシクロペンタジエンを使った反応例が頻出

〇対策:ジエンとアルケンが反応剤ならディールズアルダー反応の可能性高い

遷移状態における軌道の位相関係は理解しておく

〇頻出問題:置換カルボン酸や置換フェノール類、カルボニルのα水素の酸性度序列が頻出

〇対策:電子求引基の誘起効果と共鳴効果による共役塩基の安定化について理解しておく

〇頻出問題:ザンドマイヤー反応が頻出

〇対策:ジアゾニウム塩が発生する反応機構およびどんな官能基が導入可能かを押さえておく

〇頻出問題:スペクトルからの化合物予測やある化合物のピーク位置予測が頻出

〇対策:各官能基に特徴的なピークを理解しておく

代表的な溶媒のNMRスペクトルを覚えるのがお勧め

〇頻出問題:反応機構を問う問題が頻出

〇対策:電子の矢印含め、1から反応機構を書けるように練習しておく

〇頻出問題:金属エノラート+ハロゲン化アルキルの置換反応が頻出

〇対策:上記の組み合わせはE2脱離ではなくSN2反応が進行することを理解しておく

〇頻出問題:強塩基条件でエステルからカルボン酸に誘導後、脱炭酸までさせる例がよく出る

〇対策:エステルにOHアニオンを作用させるときは脱炭酸も起こりうることを視野に入れる

〇頻出問題:m-クロロ過安息香酸を使う例がよく出る

〇対策:求電子的アルケンには過酸化水素を使ったエポキシ化が利用されることも知っておこう

〇頻出問題:アンチペリプラナー型でHXが脱離することへの理解を問う問題がよく出る

〇対策:反応機構含め、どんな反応剤のときにE2脱離が成立するか理解しておく

SN2反応との反応機構の違いも押さえておく

〇頻出問題:ギルマン試薬を使ってケトンを合成する例がよく出る

〇対策:酸塩化物からの各種カルボニル化合物への誘導反応を押さえておく

〇頻出問題:ロビンソン環化、分子内マイケル付加で多環合成する例がよく出る

〇対策:カルボニル化合物と求電子的なアルケンが反応剤ならマイケル付加の可能性大

〇頻出問題:遷移状態における軌道の位相関係がよく聞かれる

〇対策:反応時の軌道の位相関係と生成物の立体選択性の関係をしっかり理解しておく

〇頻出問題:キラルな化合物のIUPAC名を答えさせる問題がよく出る

〇対策:絶対配座の決め方は押さえておく

基本原理が分かっていれば難しくないので落ち着いて考えよう

〇頻出問題:アルデヒドとリンイリドから1置換アルケンを合成する例がよく出る

〇対策:リンイリドが反応剤にあればwittig反応に関する問題の可能性大

リンイリドから4員環中間体が発生するという特徴的な反応機構を押さえておく

〇頻出問題:どの化合物が芳香族性を示すかを選択する問題がよく出る

含窒素複素環、シクロヘプタトリエン骨格、シクロペンタジエン骨格が頻出

〇対策:芳香族性の定義(特に4n+2個のπ電子を有する共役系分子である点)を理解しておく

含窒素複素環のN上のローンペアが共役系に含まれるのはどんな場合か把握する

これら全てを対策できれば、有機化学は合格点を取れるでしょう!

基本的にはどの問題も教科書をしっかり理解していれば解けるレベルですね。たまに知らないと答えられない人名反応が出題されますが、まずは本記事で紹介した反応を押さえておきましょう。もっと知りたい方は人名反応の書籍を参考にしてください。

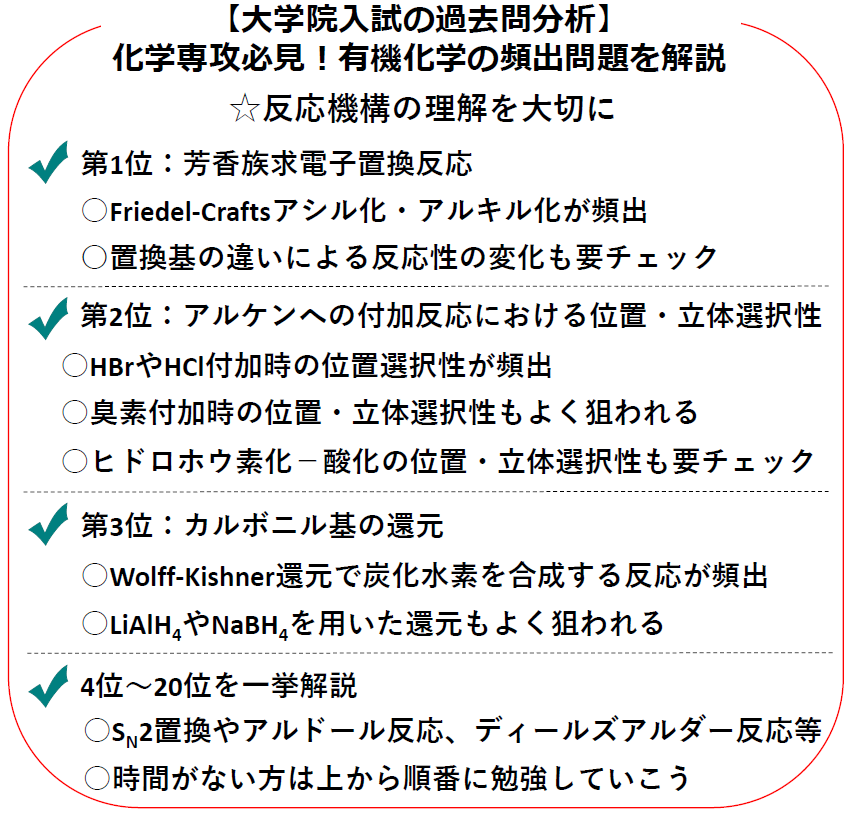

まとめ

いかがでしたでしょうか?本記事をまとめると下図のようになります。

反応機構の理解がどの単元の対策でも共通して重要です。

有機化学の勉強では「これとこれを混ぜたらこうなる」ことを覚えるのではなく、「これとこれを混ぜたらなぜこうなるのか?」を理解することが大切です。

反応機構を自分なりに考えて理解するを繰り返すことで、有機化学の問題を解くことに慣れていきます。

本記事で取り上げた単元をマスターして、効率よく大学院入試の対策をしましょう!

以上、ご参考になれば幸いです。

コメント