こんにちわ。sakuranokiiです。

博士課程の奨学金を徹底解説シリーズ第8弾は、面接の対策についてお話しします。

奨学金関連の面接は控えた学生はこんな悩みを抱えるのではないでしょうか?

奨学金がかかった面接は普段のプレゼンより緊張する・・・

倍率も高いから何だか落ちる気がする・・・

奨学金が勝ち取れる面接の極意があればいいのに・・・

多くの奨学金は面接の出来次第で合否が決まります。

奨学金獲得のためには、面接の対策が必ず必要ですよ。

そこで本記事では、奨学金を勝ち取るための面接の極意について筆者の経験談を交えて解説します。

実際に筆者はこの対策のおかげで、倍率7倍の奨学金を勝ち取り、有意義な博士課程生活を送ることができました。

本記事の内容を実践すれば、奨学金をゲットできる可能性は飛躍的に上がります。

面接の対策法が分からなくて落ちる気がする or 落ちた経験がある学生に是非読んでほしいです。

研究発表の基本についての解説記事です。

本記事と合わせて読むことを強くお勧めします。

求める人材像に合致することをアピール

そもそも採用される学生と落ちる学生の違いって何だろう?

奨学金の面接で落ちる学生は、奨学金の主催者が採用したいとは思えない学生です。

当たり前の話ですね(笑)。

では、主催者が採用したい学生とはどんな人物でしょうか?

その答えは奨学金制度の募集要項はもちろん、ホームページや事業計画書に記載されています。

これらの情報は隅々までチェックし、相手が求める人材像を把握しましょう。

そして、求める人材像にいかに自分がマッチしているかを自己PRするスライドを作りましょう。

筆者は本奨学金シリーズ作成のために山ほど募集要項を見ましたが、ほとんどの奨学金制度で記載されている求める人材像は主に3つあります。

1例として、これらの3つの人材像に対応する自己PRの仕方をご紹介します。

①奨学金制度の理念に共感していること

自己PR例:化学産業を発展させるためには、日本の高い化学力をスムーズに市場に反映する産学連携が重要だと思います。特に、当プログラムの理念にも掲げられているように、高度研究人材としての博士号取得者の積極採用は進めていくべきです。そのために、企業が求める博士と大学で育つ博士の間のギャップをなくす活動は必須だと感じております。この理由は、私の経験ですが、産学の認識ギャップが産業界におけるドクター採用の障害になっており、多くの学生が博士課程進学後に就職できるか心配しています。残念なことに進学を断念する学生もいます。もし私が採用されたら、当プログラムが主催する産業界との交流会や今回のような発表会に積極的に参加し、産学間の理解を深めることに貢献し、博士課程進学への障害を取り除くことに尽力したいです。

*コツ:奨学金制度の理念を引用し、自分の考えと一致していることをアピールする。

②品行方正で優れた人格であること

自己PR例:私は後輩の指導を行う際は自分の失敗談を堂々と語ります。後輩が私の失敗から学ぶことで研究室全体のレベルアップにもつながるし、自分の弱い部分を教えてくれる先輩は親しみがあり、信頼できるリーダーになれるからです。また、私の武器はつらいことでも自分の成長のためと思うことで楽しみながらやり遂げられることです。今まさに博士課程進学に向けて新テーマ開発に取り組んでいる際中ですが、中々上手くいきません。ですが、これを乗り越えることで研究者として一層成長できると信じていますので、日々やりがいを感じながら努力を続けています。

*コツ:恥ずかしがらずに堂々と優れた人物だとアピールする。

③勤勉で将来が有望であること

自己PR例:私は将来、好きな化学を通じて人々を笑顔にできる仕事がしたいです。そのために、自分がやろうとする研究はどれほど社会の役に立つのかを常に問いながら研究しています。具体的には、文献調査や勉強会を通じて、日々新しい知識を取り入れることで、社会が望む技術を把握するようにしています。私の夢は、好きなことを通じて社会貢献することで、自分の開発した技術で世の中をよい方向へ変えたいと思っています。化学産業に入って、この夢をかなえることが私の最終目標です。

*コツ:自信がなさそうに小さいことしか言わないのは損。嘘をつかないレベルで大きいことを大きな声で言って面接官の印象に残るようにふるまう。

具体的な体験談を話し、その結果身に着けた能力や考え方が、求める人材像につながるように話すことを意識しましょう。

体験談があるかないかで説得力が大きく違いますよ。

上記以外にも、奨学金制度によって独自の求める人材像はあるでしょう。

大切なのは、相手目線に立って面接官が採用したくなる学生になりきることです。

求める人材像によく合致する学生が落ちることは基本的にないですからね。

使える体験談がどうしてもないなら今から作ればいいのです。0からストーリーを作るのはさすがに難しいですから(笑)。どれだけ小さくても自分の経験から作ったストーリーの方が話しやすいですよ。

研究の議論は誠実に

面接官への印象が良いことばかり言うのは少し気が引ける。

自分の考えを言う機会はないの?

自己PRのときは相手が欲しがる人材像になりきることが大切ですが、研究に関しては自分の考えを正直に伝えることが大事です。

なぜなら、科学の議論で嘘はご法度ですから。

例えば、作れない材料を作れると言ったり、基礎研究なのにすぐに商業化可能な研究テーマと誇張したりするのはNGです。

面接官は専門家なのですぐにばれますよ(笑)。

面接官が喜びそうな聞こえが良い妄想よりも、データに基づいた現実的な意見を伝えるべきです。

たとえそれが小難しい話であったとしても、自分の考えを分かりやすく、一生懸命に伝えようとする誠実さが評価されます。

研究の議論の際には、自分の考えを好きなだけ語り、研究に真摯に取り組んでいることをアピールしましょう。

また、もちろんですが、研究で良い成果を出すことも採用されるうえで重要です。

研究で成果を出す方法は過去記事で解説したのでこちらもご参照ください!

相手に寄り添うように答えることが大事です。筆者は物理的に質問者に近づいたり、大きく相槌をうったりして、「貴方ともっと議論がしたいです!」と身体で表現することを意識していました。やりすぎは注意ですが(笑)。

慣れない話題の対処法

自己PRや自分の研究テーマに関する議論は乗り越えられそうだけど、その他の話題にうまく対応できるかなぁ?

奨学金の面接では、学生のプレゼン内容にとどまらず、科学全般の話や産業界の話、さらには日本の将来や世界情勢など「大きな話」に発展することが多々あります。

正直な話、面接官に比べて学生は「大きな話」に慣れていません。

人生経験に大きな差があるのだから仕方がありませんね。

こういった慣れない話題に対する対処法は、動揺せずに、聞きかじった知識でもいいので自分の考えを伝えることです。

間違ったことを言って叩かれるかもしれませんがそれでいいのです。

大切なのは分からないなりにも一生懸命に議論しようとする情熱ですから。

筆者自身も科学全般のことは聞かれました。

「どんな機能を持った分子が社会に需要があると思うか?」という高度な質問でした。

詰まりながらも必死に自分の考えを伝えたので、なんとかなりましたね(笑)。

他の記事でも伝えていますが、特に博士課程の学生は自分の研究テーマだけでなく科学全般のことにも興味を持ちましょう。就活の面接でも役に立ちます。日経新聞のテクノロジーに関する記事や読売新聞の科学・ITジャンルのニュースを見ることから始めてみましょう。

絶対にしてはいけないこと

色々対策しても、全く予想していないことが聞かれて頭が真っ白になったらどうしよう?

ここまで対策しても本番では何が起こるか分かりません。

特に全く想定しない質問が来た際は返答に詰まることもあるでしょう。

ですが、返答に詰まったまま黙ってしまうのは絶対にダメです。

何かは話して、話しながら答えを考えましょう。

途中でもっと良い答えが浮かんだなら、始めに言ったことを訂正して話し直せばいいのです。

落ち着いて、誠実に自分の考えを伝えることが大事です。

用意していない質問をされたときにこそ学生の真の実力が出ます。

それが分かっているから面接官はあえて変なことを聞くのです。

実際、筆者も全く考えていない切り口から質問されて動揺しました。

なんとか一生懸命に話し続けてその場をしのぎましたが、後から振り返ると正直変なこと言ってましたね(笑)。

新しい切り口からの質問はむしろ研究テーマを深く理解する上でありがたい質問と思いましょう。

嫌そうな顔をするのもNGですから(笑)。

応募理由を聞かれたときに、「奨学金が欲しいからです」と即答するのはやめた方がいいですよ(笑)。面接官はあまりいい印象を持たないです。まずは理念への共感をアピールし、その次に、奨学金がもらえることは研究活動に専念する上で魅力的であるから応募したなどと言いましょう。

まとめ

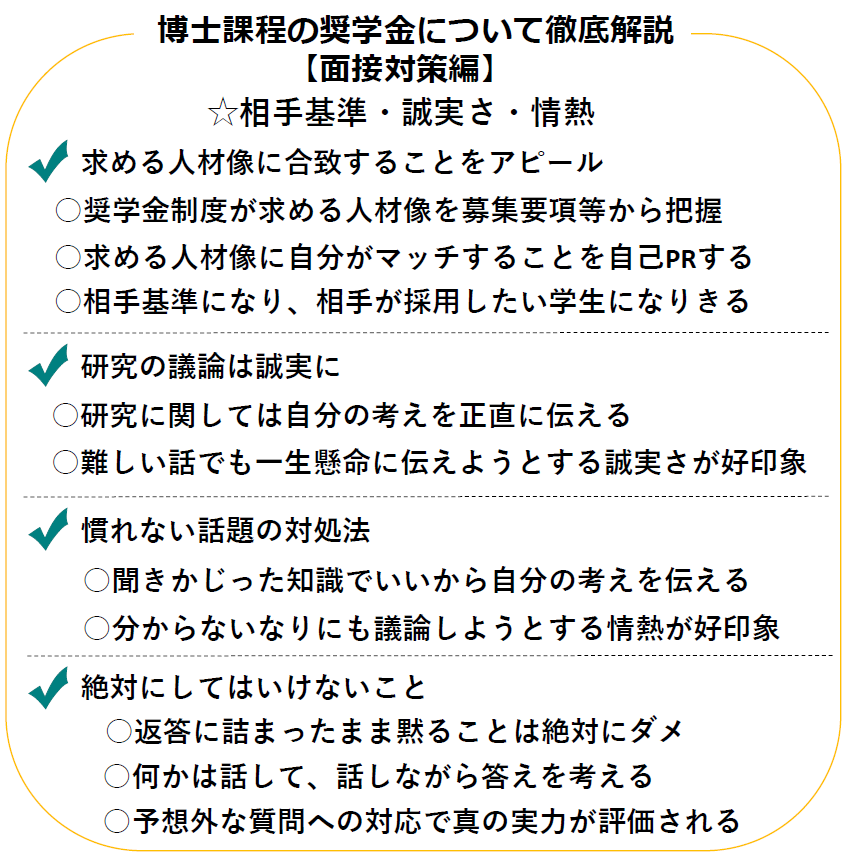

いかがでしたでしょうか?本記事の内容をまとめると下図のようになります。

筆者の指導教授は専攻長の経験もあり、奨学金関連の面接を何度もしてきたベテランです。

そんな教授から聞いた話ですが、面接で合格する人と不合格になる人で点差はほとんどないのだそうです。

実際、特に博士課程進学者はある程度の実験成果・プレゼン能力は全員持っていますからね。

では、どこで差がつくのでしょうか?

本記事で伝えた「相手目線に立つこと」「誠実さと情熱」で差がつくと筆者は思います。

皆さんが奨学金を勝ち取って、充実した博士課程を送ることを願っております。

以上、ご参考になれば幸いです。

コメント