こんにちわ。sakuranokiiです。

【面接で聞かれたこと編】はご覧になられたでしょうか?

引き続き博士課程の就職体験記として、ESの書き方についてご紹介します。

本記事では、筆者が実際にESに書いたことを振り返りながら、ES作製時に意識したことをお教えします。

博士課程の学生はもちろん、修士課程の学生にとっても役立つ情報だと思いますよ。

研究テーマ概要

まずは研究テーマ概要の書き方についてです。

研究の背景から書き始めますが、まずは研究の大きな意義をしっかり説明します。

ESを読む人は基本的に専門外の人のはずなので、大きな話の方が理解しやすいからです。

具体的には、自分の研究が「どんな科学技術の発展に貢献するのか?」を書き、そして「なぜその技術を発展させる必要があるのか?」を説明することで、まずは大きな背景を理解してもらいましょう。

次に、具体的な背景として、先行研究での課題を紹介します。

続いて、本研究の内容がその課題の解決策であるとつなげます。

この際、先行研究との違いを明確にし、新規性を強調しましょう。

加えて、なぜ自分の研究では課題を解決できたのかを説明することで独創性をアピールできます。

あくまで研究概要ですので、実験結果はコアデータだけで十分です。

字数が余るようなら背景をより分かりやすく工夫した方が無難です。

筆者は7割以上を背景の説明に使いました(笑)。

その他の結果や応用例は書かなくても良いかと思います。面接でアピールする際に使いましょう。

当時書いた研究概要を見返してみると大きな背景以外は専門用語を結構使ってました。今思うと専門外の人が読む可能性が高いのであまりよくなかったかもしれませんね(笑)。分野によっては専門用語を使わざるを得ない場合もあるかと思いますが、できるだけかみ砕いた表現を目指しましょう。

従事したい仕事/志望理由

続いて、「企業で従事したい仕事」と「志望理由」についてお話しします。

まず、「企業で従事したい仕事」についてですが、博士課程で培った知識と経験を活かすことのできる職種を選んで書きました。

実際の記入例が下記です。

私は製薬部門で医薬品の研究開発に従事したいです。私の専門分野は有機合成化学であり、日々の研究活動や勉強会、海外留学経験を通じて、幅広い合成化学の知識を身につけました。特に、博士後期課程に進学してからは、生理活性物質の効率的合成の研究も行っており、医薬品分野への関心が高まりました。私が学生時代に培った知恵や経験は、医薬品開発の仕事で一番活かすことができると考えたため、この仕事に挑戦してみたいです。挑戦するからには、ターゲット分子の探索、合成から製品化までの一連のプロセスを成功させたいです。将来的には、自分の開発した分子で世界全体をより良い方向に導くことが目標です。

博士課程で学んだ研究分野と近い研究領域なので興味があるし、自分の知恵を活かせるので活躍もできるという内容にしました。

加えて、その仕事で成し遂げたいことや将来の目標も書くことでやる気をアピールしましたね。

志望理由に関しては、自分の人生目標が志望企業の強みを活用することで達成できるという流れで書きました。

御社に興味を持った理由は、自身の成長と自己実現ができると考えたからです。私は産業界でしか経験できない化学の世界を数多く経験したいです。そのため、基礎研究から製品開発まで一連の化学プロセスを行える御社なら、様々な分野の専門家から学びを得る機会がある点に魅力を感じました。また、開発だけでなく基盤研究にも力を入れているため、博士課程で培った基礎研究の遂行能力を活かすことができると考え、興味を持ちました。

志望企業の特徴的な部分に言及することで、他社ではダメなことをアピールしました。

最後の方で、博士課程ネタは絡めて自分の特徴を出すように意識しました。

志望理由は似たような内容になりがちだと思いますので、他学生との差別化は大事だと思います。

あたりまえのことですが、字数制限ぎりぎりまでESは書きましょう。最低でも9割以上ですね。ぎりぎりまで書くことでやる気をアピールすることにつながりますし、逆に字数が少ないと、学生時代に大した経験ができなかったから書くことがないのかと思われるかもしれませんから。

研究以外に頑張ったこと

次は、「研究以外に勉強したこと」についてです。

筆者は英語を選びました。

実際研究室に入ってからかなり勉強しましたし、志望企業がグローバル展開に力を入れているため、語学力は良いアピールポイントになると考えました。

具体例は下記です。

私が研究テーマ以外に勉強したことは英語です。国際化が進む社会で、海外の研究者と対等にレベルの高い議論をするには、英語によるコミュニケーション能力が必要だからです。そのために、英語での口頭発表や議論の練習を、博士課程の学生と教授の先生を交えて毎週行っています。また、私はドイツで3か月間の留学を経験しました。海外の大学での研究活動を通じて、異国文化を学び、英語の表現の幅も広げることができました。

幸運なことに海外留学も経験していたので、ここぞばかりにアピールしました(笑)。

博士課程の学生なら論文は英語で書くし、国際学会で英語発表をする機会もあると思います。

この質問でなくても、博士課程で培った英語力をどこかでアピールしてみてはいかがでしょうか?

並行して、「学業以外で頑張ったこと」についても聞かれました。

筆者は学部時代に頑張った部活動の話をしました。

学業以外に力を入れたことは部活動です。私は将棋部に所属にしていました。入部当初は強くなかったですが、持ち前の努力家精神を発揮し、着実に実力をつけていきました。その結果、最終的にレギュラーとして団体戦の大会に出場できました。また、副部長も担当し、後輩の指導や部のイベントの運営を積極的に行いました。将棋部での活動を通じて、努力の大切さやチームワークの重要性を学び、人間的に成長できました。

意識したことは、学業以外のことからも学びを得て成長できる人間であると伝えることです。

部活動での経験から学んだことは色々ありましたが、企業は協調性を重視すると考えたので、チームワークについて記述しました。

また、自分の強みを学業以外でも活かせていることもアピールしました。

このように研究以外のことも聞かれる可能性があるので、博士課程といえども研究ばかりではなく、様々なことに興味を持って経験を積むのが良いかと思います。ドクターなら短期留学が代表例でしょうかね。レアケースですが、筆者の同期にシリコンバレーにインターンしに行った人がいました(笑)。とても良い経験になったそうですよ。

貴重な体験を語る/自己PR

学生時代の貴重な体験について、いくつかのテーマの選択肢がある中でどれかを選んで書くという形式の質問がありました。

定番の「学生時代に頑張ったこと」に相当する質問かと思います。

筆者は試練を乗り越えた体験を選んで書きました。

博士課程進学に向けてテーマ探しを始めた頃、研究が上手くいかず苦労していたときの話をしました。

試練を乗り越えた体験は、新たな研究テーマの立ち上げです。博士前期課程2年時に新テーマを自分で立ち上げようとしていましたが、半年間も結果が出ませんでした。しかし、諦めずに実験結果を真摯に受け止め、だめな理由を納得するまで考察しました。また、考えが閉塞的にならないように、先生との議論も活発に行いました。その結果、解決策を発見できました。この体験を通じて、研究者としてのセンスと粘り強さが鍛えられました。

ドクターなら皆、これと近いエピソードはあるのではないでしょうか?

意識したのは、難しい課題でも粘り強く取り組み解決する力が養われたと伝えることです。

また、課題解決の方法に他者との協力を含めることで協調性もアピールしました。

最後は定番の「自己PR」についてです。

自分の武器を活かすことでどう会社に貢献できるのかについて記述しました。

私の武器は妥協を許さない完璧主義者であるところです。この性分は日々の研究活動に最も活かされています。研究はネガティブなデータをどう考察するかが重要な課題です。私は妥協を許さず、実験結果にとことん向き合い、客観的事実をできる限り多く引き出すことを意識しています。その結果、失敗の原因を早期発見できました。この強みを生かして、困難な研究課題でも粘り強く対応し、成功に導くことで、御社に貢献したいです。

ここでもドクターという経歴を意識し、高い研究遂行能力で事業に貢献するとアピールしました。

スペースの都合上書きませんでしたが、自己PRでは自分の夢について書くのも良いかと思います。

これは人事部で採用担当の経験がある父親から教わりました。

自分の夢がきちんと語れる人は魅力的で一緒に仕事をしたいと思うそうです。

実際、筆者は面接の際の自己PRタイムでは夢の話もしましたが、好感触でしたよ。

ESは一通り書き終わったら誰かに見てもらった方がいいですね。できれば志望企業に勤めている研究室OBOGが理想ですが、就活経験のある先輩でもいいでしょう。もし教職員が就活の面倒を見てくれる方ならぜひお願いしましょう。客観的な意見を取り入れた方が効率よく良いESを書けますよ。

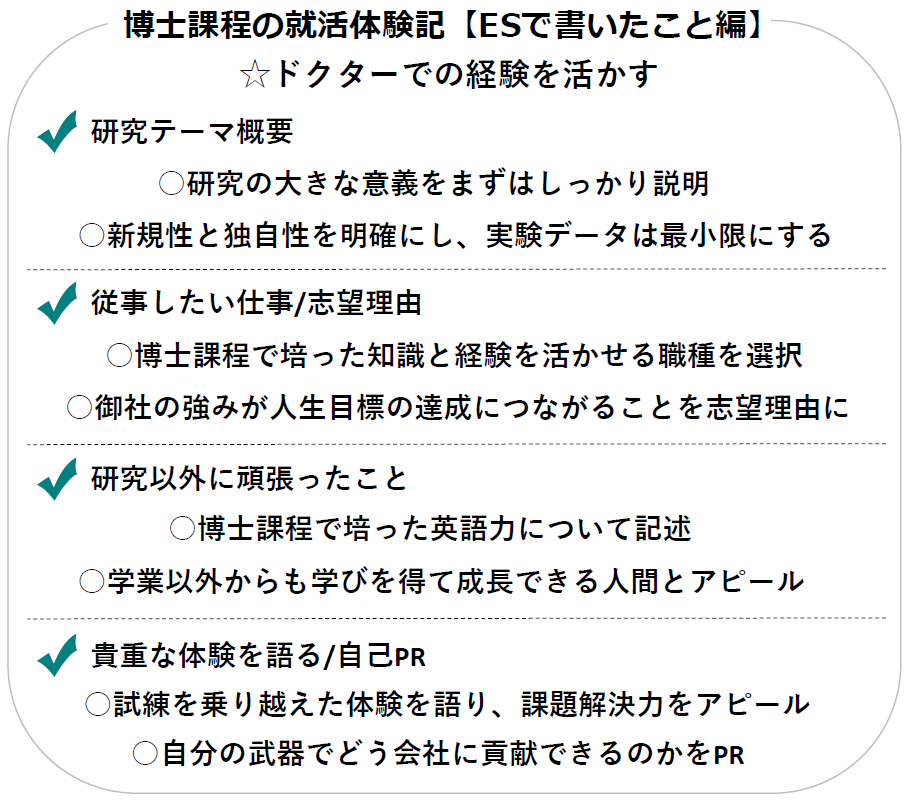

まとめ

いかがでしたでしょうか?本記事をまとめると下図のようになります。

振り返ってみると、ドクターという珍しい経歴を存分に活かしてESは書いてましたね。

博士課程で培った研究能力を積極的にアピールすることを心掛けていました。

ただそれだけではなく、企業での研究で大事な協調性も意識して書きました。

また、当然ですが志望企業の強みと業務内容についてはよく調べました。

そして、自分の人生観が志望企業での仕事内容とマッチしていることを強調することで、入社意思の強さもアピールしました。

充実した研究室生活を過ごすように意識し、実際に行動に移していれば、ESで書くことには困らないと思いますよ。

以上、参考になれば幸いです。

コメント