こんにちわ。sakuranokiiです。

前記事の博士課程の奨学金について徹底解説【文部科学省からの支援編】はご覧になられましたか?

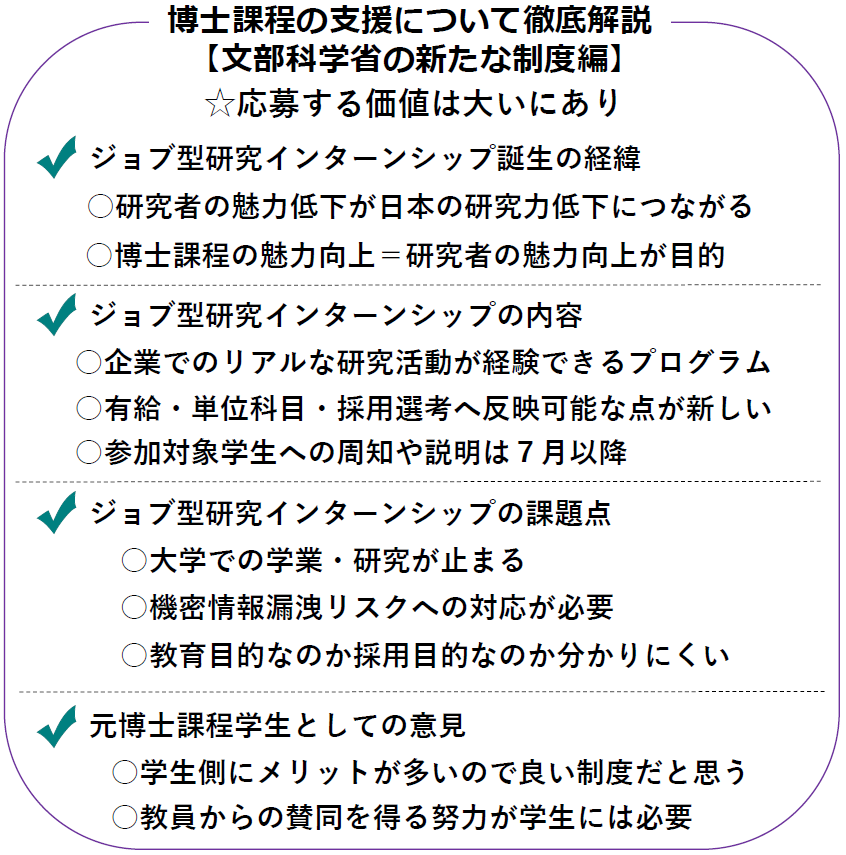

本記事では、続編として文部科学省が2021年度からスタートする新たな博士課程学生の支援制度についてご紹介いたします。

その名は「ジョブ型研究インターンシップ」です。

新しい制度ほど普通の学生は知らないことが多いし、得体が知れないのでスルーされがちです。

すなわち、新たな制度は競争率が低く採用される確率が高いので狙い目の支援制度なのです。

現役博士課程の学生はもちろん、博士課程への進学を考えている学生も知っておいて損のない話ですよ。

・【文部科学省からの支援編】*特別研究員やリーディング大学院などを解説

・【文部科学省からの新たな支援編2】*10兆円規模の大学投資ファンドなどの解説

・【民間・企業団体からの支援編】*多くの学生が応募可能な奨学金の一覧

ジョブ型研究インターンシップ誕生の経緯

ジョブ型研究インターンシップができた背景は何なの?

何を目的としているの?

発表論文数や被引用数の観点から考えると、現在の日本の研究力は他国に続々と追い抜かれている状況です。

日本の研究力向上のための課題として、「研究者の魅力の低下」が挙げられます。

例えば、博士課程進学へのインセンティブが弱いことや若手大学教員が安定雇用を得にくいこと、研究活動以外に時間を取られることが「研究者の魅力の低下」につながっています。

研究者を魅力ある職業にし、日本の研究力を向上させるための取り組みの1つとして、「博士課程の魅力向上」および「産業界へのキャリアパス・流動の拡大」が提案されています。

これらの取り組みに向けた主要施策として、企業との連携による長期有給インターンシップの推進が挙げられています。

具体的には、博士課程の学生に対して長期有給インターンシップを単位化・選択必修化する試みが2021年度より開始されます。

このインターンシップが「ジョブ型研究インターンシップ」と名付けられました。

すなわち、ジョブ型研究インターンシップの背景と目的は下記です。

○背景:研究者の魅力低下が日本の研究力低下につながる

○目的:産業界の博士人材採用数増加を通じ、博士課程の魅力向上=研究者の魅力向上を促進

日本の研究力向上のために、博士課程の学生数を増やすことは非常に重要です。博士課程進学者の増加は発表論文数の増加・若手大学教員の増加にも直結しますし、産業界への高度人材流動にもつながります。1流研究者の卵である博士課程進学者は、将来の日本の研究力を支える上で大元となる人材です。

ジョブ型研究インターンシップの内容

ジョブ型研究インターンシップではどんなことをするの?

普通のインターンシップとの違いはどこ?

募集要項はどんな感じなの?

ジョブ型研究インターンシップでは、企業への直接雇用もしくは企業と大学の共同研究における研究員という形で雇用されます。

業務内容は以下3種類に分類されます。

- テーマ探索型:学生側が新しい研究テーマを提案・探索する

- テーマ付与型:企業や大学が学生に研究テーマを提示する

- 研究支援型:企業や大学が特定の研究を支援する業務を提示する

いずれにせよ、参加企業の事業にとってメリットがある業務(学生向けの特別業務ではない)を体験させることが前提であるため、企業でのリアルな研究活動を経験できるプログラムが用意されます。

ところで、博士課程教育リーディングプログラムや卓越大学院プログラムなどで、博士課程学生向けの長期インターンシップの実施例は既にいくつかあります。

これら通常のインターンシップとの違い含め、ジョブ型研究インターンシップの特徴をまとめました。

・研究遂行の基礎的な素養と能力を持った大学院生が対象(当面は博士課程学生が対象)

・2か月以上の長期間かつ有給

・正規の教育課程の単位科目として実施

・企業or大学がジョブディスクリプション(業務内容、必要な知識や能力等)を提示し選考

・企業が適切に学生の成果を評価し、採用選考活動に反映できる

・企業からインターンシップ評価証明書を取得し、他企業への採用活動にも活用可能

今までのインターンとは違い、「有給」「単位化」「採用選考への関与」を明確に導入した点が新しいです。

また、評価証明書を他企業への採用活動にも利用できる点は、学生を受入企業に縛りつけず、インターンシップでの経験がキャリアの選択肢拡大につながるため、学生にとって非常に有意義だと思います。

ただし、企業側も学生側もあくまで教育が主目的で、採用活動メインではないことはご留意下さい。

続いて、気になる給料や応募時期、募集人数に関する情報を下記にまとめました。

・給料:受入企業の初任給程度を目安とし職務内容に応じて設定(20万前後?)

・応募時期:前期(3月応募開始)、後期(9月応募開始)の2回チャンスあり

・募集人数:2023年度までに年間数百人程度が目標。随時拡大の予定。

・選考方法:ジョブディスクリプション提示の方法(書類選考のみか面接も実施するかの2択)

まだ、確定したガイドラインが公表されておらず、先が見えない部分がある点、ご了承ください。

今後のスケジュールとしては、ガイドラインの確定後、事務局(学生・企業・大学のマッチング支援機関)が決定し、5月ごろには対象大学・企業が決定される予定です。

参加対象学生への周知や説明は7月以降ですので、具体的にどう動くのかはその時に分かるでしょう。

なんと条件を満たせば特別研究員(DC)の給料と並行してインターン先からも給料がもらえます。詳しくはリンク先の19ページを参照してほしいのですが、インターンでの担当業務がDCとしての研究課題にも貢献する内容であればOKのようです。

ジョブ型研究インターンシップの課題点

ジョブ型研究インターンシップはまだ始まってない新しい支援制度だし、課題点も色々あるのでは?

大学院部会や推進委員会、大学へのアンケート調査で議題になったジョブ型研究インターンシップの現段階での主要な課題点は以下の通りです。

○大学側の課題

・大学での学業、研究がストップしてしまう

・本制度が青田買いの温床になる

・将来的に修士生も参加するとなると、就職活動の長期化が懸念される

○企業側の課題

・機密情報漏洩リスクへの対応(規則を作るより業務内容に応じて柔軟に対応するべきか?)

・インターンシップ生への対応等、実際に面倒を見る企業側の負担は大きそう

・一部の大企業ばかりに学生が集中し、ベンチャー企業等に高度人材が流れない

○学生側

・教育目的なのか採用目的なのか分かりにくい(博士の就職優遇を目的にした制度にする?)

・修士生向けに拡大していく目途がまだ立っていない(トライアルで進めていくべき?)

・大企業ばかりの参加になると、地方大学の学生が応募しにくい可能性あり

○運営側

・現状、参加企業数が50以下と少ない

・企業と大学と学生の3者が納得できる適切なマッチングが難しそう

・負担の大きい企業側のメリットを増やす仕組みが必要(=企業ニーズに合致した学生の選定)

赤字は特に大きな課題点として指摘されています。

企業、大学、学生がwin-win-winな関係を築ける仕組みにしないと長く続かなさそうです。

新しい試みなので色々課題はあると思いますが、やりながら改善していけば良いと思います。

これからの就活は新卒一括採用からジョブ型採用へと徐々に切り替わっていくとの意見を聞きます。新卒一括採用には問題点も多いので。本制度が修士生向けにも拡大し、全国的に広がっていけば、ジョブ型採用が一般的になる時代が来ると思いますね。

元博士課程学生としての意見

結局、学生にとってメリットはあるの?デメリットはないの?

元博士課程学生として、学生目線で本制度に対する個人的意見を述べます。

基本的には学生にメリットが多いので賛成です。

博士課程進学を躊躇する2大要因の経済的問題と就職先問題に対して同時にアプローチしているため、博士課程進学を推進する良い制度だと考えています。

また、企業研究者の筆者としても、学生がインターンで得られる経験は研究者としての視野が広がるため貴重だと思いますよ。

企業目線での研究の進め方や向き合い方は早いうちから理解しておいて損はないですからね(過去記事参照:大学と企業の研究の違い)。

給料がもらえ、採用活動にもつながるのであれば、学生側のメリットはなおさら大きいですね。

ただし、本業の研究がある程度上手くいってる人向けの制度かと思う。

2か月以上研究を止めても修了できる自信があれば参加したらいいと思う。

学生目線のデメリットは、教員から反発されたときが怖いことですよね(笑)。

筆者の博士課程の同期がリーディングプログラムの一環で企業インターンシップに数か月参加したとき、その同期の指導教員からこんな本音を聞きました。

インターンシップに参加すると、どうしても本業の研究が止まってしまうのが痛手とのこと。

教員からすると自分の研究成果が出るのが遅れることになり、それが嫌なのだそうです。

インターンシップに参加したいなら、指導教員に対していかにインターンシップ参加が「お互いにとって」有益であるのかを説得しないといけないです。

例えば「インターンシップを通じて研究者として成長し、本業の研究に還元し良い成果を出す」「企業で学んだ経験を共有し、研究室全体のレベルアップに貢献する」などと言い切りましょう。

ジョブ型研究インターンシップが博士課程進学の強いインセンティブになり、博士課程進学者の増加につながることを願います。

ガイドラインの素案には、ジョブ型研究インターンシップ参加にあたり学生に求める心得として、「受入企業の新入社員として働くというくらいの意識で、責任感を持って、事前教育や本インターンシップの職務に当たる」と記載があります。学生に優しい内容の支援制度ですが、参加する際には気を引き締めて臨みましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?本記事をまとめると下図のようになります。

ジョブ型研究インターンシップは来年度から始まる新しい支援制度です。

新しい制度は得体が知れず、何かと敬遠されがちですが、だからこそ狙い目なのです。

早い段階から知っておくことで、周りの博士課程学生よりもスムーズに準備が進められます。

興味がある学生は資料一覧のリンク先から自分でも詳しく調べてみましょう。

もちろん課題はあるものの、学生側のメリットが多く、応募する価値は十分ある良い制度です。

本記事を読んだ博士課程の方はぜひトライしてみましょう!

以上、ご参考になれば幸いです。

コメント